モンゴル国内で物価上昇の兆し(2007年11月02日)

モンゴルでは、最近、物価値上がりの傾向が見られる。著者の身近で目にするところでは、通勤に利用しているタクシー代が600トグルグから800トグルグに(注:いわゆる無認可個人タクシー、タクシーは1000トグルグ)、パック牛乳(1㎏)が1000トグルグから2000トグルグに、といったふうに。

特に、パック牛乳は日本価格に等しい。農牧業を主要な産業の柱とするモンゴルで、牛乳の40%を輸入に依存している(注:ロシア、中国から)。これは、食糧の安全保障に赤信号を点灯している。

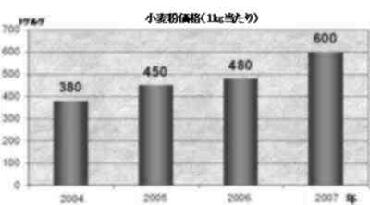

ここでは、小麦粉を例にとって考える。

モンゴルでは、大麦の70%以上(注:カザフスタンから)、小麦の40%以上を輸入に依存している。その小麦粉が最近、値上がりしている。

(ウヌードゥル新聞2007年11月2日付掲載のグラフより)

小麦は、1990年以前は自給していたが、いわゆる「市場経済」が「侵入」してきて、その自給体制が崩壊した。国営農場が解体したからであった。

国内小麦の品質は、外国製小麦よりも品質が劣悪である。これは、耕作地管理や収穫方法などの粗放性が原因していると考えられる。繰り返すが、国営農場が解体して、国家資金による集中管理がなくなった。

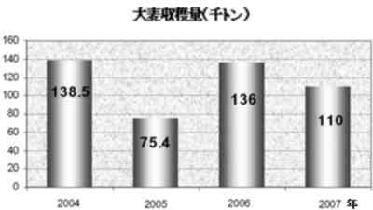

大麦に関しては、今年は世界的に気候(不順)で、その収穫量が減り、また、人口増加により、世界的に穀物価格が上昇の傾向がある。

(ウヌードゥル新聞2007年11月2日付掲載のグラフより)

モンゴルでは、この小麦・大麦価格の上昇は、世界的傾向と同一のものなのか、あるいは人為的なものなのか、産業貿易省によって調査された。

その調査結果は、国内穀物業者による人為的値上げである、と発表された。

だが、これを法的に抑制する政府の政策は、いまのところ、ない(注:一応、「不当競争法」があるが)。

そこで、「輸入小麦の関税と付加価値税を本年(2006年)11月1日から2008年7月まで免税にする法案」、「関税を本年(2006年)11月1日から2008年2月まで免税にする」案が提案されている。

両案とも、その利益を直接享受できる、穀物業経営者の懐を潤すだけではないか、すなわち、貧富の差を拡大させるだけではないか、という議論が生じてくる。

また、来年度(2008年度)に不足すると考えられる15万トンの小麦について、政府資金によって買い入れ、「農業公庫」で備蓄する案もある。

この案は、再来年度の播種用に回るだろうから、値上げ抑制の効果は疑わしい。

結局のところ、小麦価格値上がり抑制には、末端業者への特別融資10万、20万トグルグ、総額190億トグルグの政府資金を必要とする(ウヌードゥル新聞2007年11月2日付)。

だが、これによって国内小麦の品質が向上するかどうか、保証の限りではない。

さて、こうしたいわゆる「インフレ」が(注:現在のところ、約6%から12%に上昇している)、モンゴルの歴史的特徴と重なって、特異な様相を帯びている。

モンゴルにおける社会主義の負の側面、すなわち、「鉱物資源と畜産物の輸出」、「工業製品および日用品輸入」、という歪曲された構造は、1990年以降、資本主義の「侵入」(注:制覇ではない)によって、継続している。

そのためのプランは、IMFや日本・米国を代表とする「支援国」およびその下請けによって、立案されている。

石油の対外(注:ロシア)依存、カシミア原毛価格の他律性(注:中国への)、就業場所における中国人圧倒などが、これに加わる。

鉱業部門からの環境汚染も深刻化している。

2004~2006年の「エルベグドルジ大同盟政府」、2006~2007年の「М.エンフボルド人民革命党主導政府」は、「子供に毎月約1万トグルグ」、「新婚家庭に50万トグルグ」、「公務員・年金の30%引き上げ」、を実施した。

これから得られた所得金額は、国内業者による値上げへの心理的動機を提供した。現在のところ、消費から生産への刺激にはそれがなっていない。

とりあえず、最近のインフレに関しては、「モンゴル労働組合連合(МVЭ)」と政府合同の「物価対策調査委員会」が設置された(委員長はЦ.ダワードルジ産業貿易相)(ウヌードゥル新聞2007年11月2日付)。その調査結果がどうなるか、注目される。(2007.11.04)

(追補)2007年11月7日、上記「物価対策調査委員会」が開かれ、「穀物・肉」、「石油」、「乗車運賃」の三つの分科会で物価値上がり問題とその対策が協議された。

「石油対策」分科会では、鉱山局は、石油輸入関税支払いを1、2ヶ月遅延させる決定を出した。

「乗車運賃対策」分科会では、ウランバートル市交通局は、バス乗車運賃を200トグルグに下げる(来年3月まで)。ガソリンを割引価格でバス会社に販売する。国庫から補助金を出す。

「穀物・肉対策」分科会では、国税庁は、小麦の付加価値税と輸入関税をゼロにすることを業者に周知させる。その期間を11月1日から翌年7月まで延長する。ウランバートル市は、備蓄肉7000トンを放出する。地方牧民が冬の雪害を考慮して家畜のと殺を進めているが、これに関し、ウランバートル市までの輸送費監査を臨時に中止する。石油と大麦に国庫補助金を出す(ウヌードゥル新聞2007年11月08日付)。

(補注)なお、国税庁長官Л.ゾリグは、ウヌードゥル新聞(2007年11月05日付)のインタビューに答え、次のように語っていた。

物価値上がりの原因は、1)石油価格値上がり、2)ECでの大麦収穫不良、3)ロシア、中国のインフレ、などである。

政府の調整(=行政手法)として、1)肉の流通経路の監視、2)肉、大麦、石油の備蓄、付加価値税免除、がある。

1)に関し、地方で、肉、穀物取引所(=卸売市場)を設立する必要がある。

(だが)行政的手法によってではなく、経済的手法によって解決すべきである(同新聞)。

また、Г.プレブバータル教授によると、2007年初頭と比較して同年9月に、消費者物価が12.2%上昇した。特に、医薬品・医療費32.9%、肉・小麦21.4%、教育費20.2%に達した。

インフレ要因として、1)給与・年金値上げ、2)輸入石油価格値上げ、3)小麦、ジャガイモが自給できない、4)不当な値上げ、などがある(モンゴル・メデー新聞2007年11月02日付)。(2007.11.11)

(追々補)上記「物価対策調査委員会」は、2007年11月15日、閣議で報告を行った。

その報告では、インフレ率は、8月10.6%、9月12.2%、10月13.2%であること。

大麦が昨年同時期と比較して76%値上がりしたこと、などが指摘された。

そして、同委員会報告の注目すべき事柄は、値上がり要因として、輸送費が1.2%、肉値上がりが2.7%、大学授業料引き上げが1.2%、石油値上がりが0.1%、輸入品が2.8%、給料・年金引き上げが1.8%を占めている、ということである(以上、ウヌードゥル新聞2007年11月15日付)。

このことは、物価値上がりの要因として、今まで指摘されてきた、「1)石油価格値上がり、2)ECでの大麦収穫不良、3)ロシア、中国のインフレ」(Л.ゾリグ)、「1)給与・年金値上げ、2)輸入石油価格値上げ、3)小麦、ジャガイモが自給できない、4)不当な値上げ」(Г.プレブバータル)(注:上記[補注]参照)、といった条項よりも、モンゴル経済の構造的脆弱性が物価値上がりに影響を与えていることがわかる。

すなわち、上記報告の中で指摘されている、「物価値上がり要因」としての「輸入品が2.8%」、「肉値上がりが2.7%」、という事実である。

この事実は、筆者が冒頭に指摘したように、モンゴルが「モノの生産」をやめ、銅、モリブデンとカシミアなどの、地下資源と原材料をほぼ未加工のまま輸出し、外国製品をそのまま輸入していることに起因する。

その輸出入決済はドルで行われる。だから、ドル価値の世界的下落にもかかわらず、モンゴルだけが恒常的に上昇している(注:モンゴル国立銀行によるトグルグ引き締め政策によって、対ドル価が2007年初頭の状態に戻っているが)。

また、高い失業率が指摘されるが(注:モンゴルは、徴兵制をとっていて、2007年11月1~4日に、ウランバートル市で徴兵に応じた若者の94.2%は仕事に就いていない人々だった、という報告がある。ウヌードゥル新聞2007年11月06日付参照)、内閣総辞職したМ.エンフボルド政権(1996~1997年)が掲げた「就業場所の拡大」政策にもかかわらず、その主要労働力は中国人である。

(筆者写す。モンゴルでは現在、アパート、ビル建設ラッシュである。その建設労働者の大半は中国人である。彼らは、観光ビザで入国する。ビザ期限が切れても就労する。ウランバートル市による監査が行われ、不法滞在をしている中国人が国外退去になる。そうすると、アパートやビルが建設を中断してしまう。この写真では、事務所ビルがストップしている。モンゴル人による建設技術習得が急務となっている。)

こうした、いびつなモンゴル経済の変革こそが、国際金融機関および国家による「援助」および融資の排除とともに、重要な課題である。(2007.11.18)